ヒトの視機能発達には締め切りのような期限があり、通常7〜8歳くらいまでとされています。期限があるという意味は、その年齢以降は視力が発達しなくなるということで、小学校に入学するくらいまでに視力が1.0(正確には矯正視力が1.0)以上に伸びていないと、その後大人になっても矯正視力が(1.0)に届かない弱視という状態になってしまいます。

幼児期には自分の目が見えているのかどうかを訴えることは難しく、各自治体で3歳児健康診査の際に視力検査が行われます。3歳児健康診査の際の視力検査の結果が不良の場合、眼科での精査が行われ、弱視であることが判明した場合は治療が必要となってきます。

弱視にはいくつかの原因がありますが、最も多く見られるのは屈折異常弱視と呼ばれるもので、通常、高度の遠視や乱視の影響で弱視になっているものです。

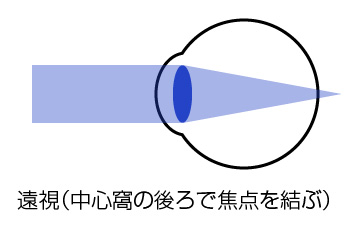

遠視というのは遠くにピントが合いやすく、近くがピンボケになる目の状態で、乳幼児は手元の物にピントを合わせて視力が発達していくのが必要であるにもかかわらず、遠視や乱視の強い眼では手元が常にぼやけているためにシャープな像を見ることがなく視力発達が遅れてしまいます。

また、屈折異常弱視の中には不同視弱視と呼ばれる片方の眼だけ遠視の程度が強く、そちらの眼の視力発達が遅れている場合もあります。

3歳児健康診査の後に眼科受診の機会がないとすると、次に視力検査が行われるのは就学時の健康診断で、6歳の頃になります。6歳は視機能発達の時期も終わりに近づきつつある頃で、この時にやっと不同視弱視のような弱視が発見されると、その後の弱視の治療の予後は厳しいものになります。

屈折の状態には遺伝的な因子の関与も考えられ、親御さんが幼少時に弱視治療の眼鏡を装用していた等の家族歴がある場合は、3歳児健康診査の際に視力不良の指摘がなくとも一度きっちりと眼科で視力検査を受けられる方が望ましいと思われます。

実際に、3歳児健康診査の際の視力検査で悪い方の目を検査している時に、本来しっかり隠して検査するはずの良い方の目で、横から指標を覗き見ることで、視力不良の指摘をすり抜けてしまうことが意外とあったりします。